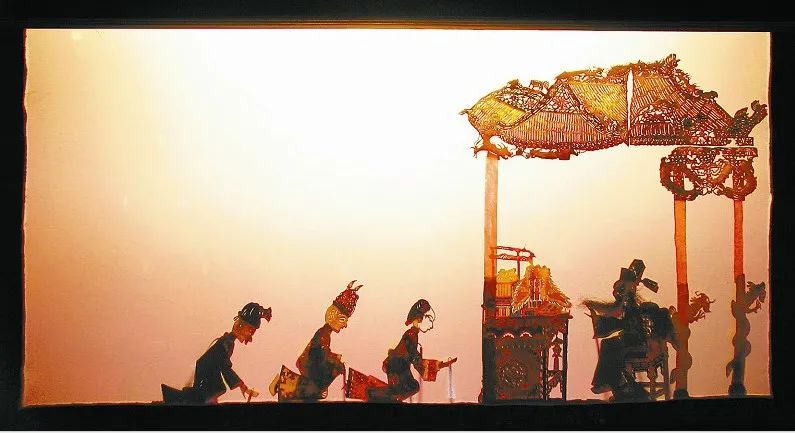

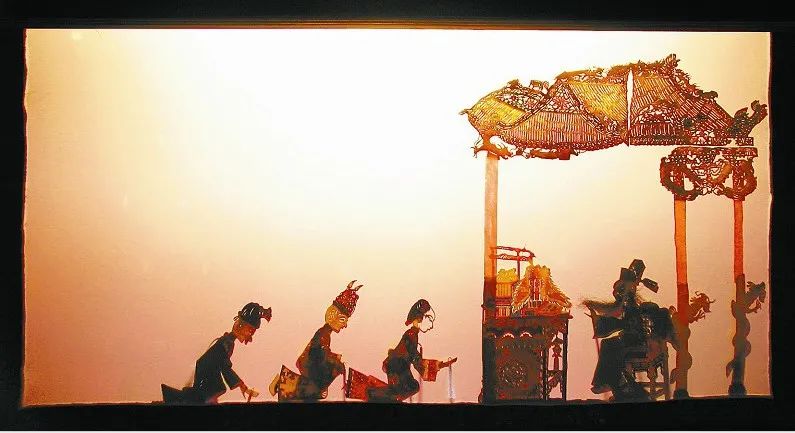

一口道尽千年事,双手舞动百万兵。

两手托起千秋将,灯影照亮万古人。

三尺生绡作戏台,全凭十指逞诙谐。

有时明月灯窗下,一笑还从掌中来。

皮影戏是一种具有悠久历史和文化传统的民间戏曲形式,是我国民间工艺美术与戏曲巧妙结合而成的独特艺术品种,也是中华民族艺术殿堂里不可或缺的一颗精巧明珠。

皮影戏

皮影戏中的影偶造型种类众多、风格各异,由此形成的皮影艺术具有丰富的文化内涵和多方面的研究价值,其艺术成就不仅在华夏传统文化体系中有重要地位,在国际文化交流中也产生了比较大的影响。

一、中国早期皮影造型风格的相对一致性

我国影戏造型早期受寺观壁画、雕塑的影响,后来又受到地方戏曲的影响,造型越来越脸谱化和程式化。金代影戏承袭宋代,时见遗迹。目前可以见到的我国最早的影戏造型是 1980 年在山西省孝义县榆树坪村发现的金代正隆元年(1156 年)墓里的影戏头像壁画。

影戏头像壁画

元代汪颢在《林田叙录》中记载有“影戏彩纸斑澜”,明代瞿佑写有《影戏》诗:“灯火光中夜漏迟,风轮旋转竟奔驰……”,但其中都没有记载元、明影偶造型的具体特征。

不过,通过对各地影偶造型和皮影流传关系的大量考察,以及对全国各地为数不多的比较早期的、其中有些相传为明代的皮影原件进行比较考证,可以得知我国民间早期皮影造型风格并没有形成明显的差别。

例如,河南皮影以豫南桐柏、罗山皮影为主要代表,其皮影造型风格质朴、简洁,少雕镂而重彩绘,影人高一尺七寸左右,脸谱造型较为写实,《封神榜》为主要剧目之一。

豫南桐柏皮影戏

湖北皮影包括“门神谱”“魏谱”“汉口皮影”三大类,其中荆州、沔阳一带流行的“门神谱”影人高大,雕刻拙朴,脸谱属写实风格,是较具古老传统的一种。

川北皮影其中一种便是在清乾隆以前就存在的“土灯影”,它早于陕西渭南皮影传入川北之前,影偶高一尺七寸左右,雕刻粗糙,花纹多为暗刀,道具少,影人脸谱既写实又多为非镂空的实脸。

川北皮影

浙江皮影早年为羊皮彩绘,后改为牛皮,此为南宋影戏“绘革”之遗风。从浙江海宁现存的清代皮影造型中,可以看到其显著特征仍是侧重彩绘而很少雕镂。

台湾皮影则源自潮州和闽南,现存最古老的皮影是高雄县蔡龙溪祖传的影偶,相传是早已绝迹的福建传统皮影。

从上述地区的皮影可以看出,我国许多地区的早期皮影造型有着共同特征,包括道具简单、无大件景片、造型粗犷、形体较大,文人和旦角只配一只胳膊,脸谱写实而无戏剧脸谱程式的影响等。所以说,中国早期皮影造型风格至少在明代以前,并没有形成明显的区域差别。

二、中国皮影造型区域性特征的形成

我国古代中原影戏和江南影戏曾以北宋、南宋都城为中心形成了历史上的高峰期,而皮影造型的演变基本上以古代中原影戏的“素纸雕镞”造型为根本。

自北宋末年,影戏艺人分流于各地,分别向南、北、西三个方向流传,经过长时间与当地文化、民俗的融汇,形成了各自的地方性风貌和五彩缤纷的艺术特征,并逐渐形成了三大区域性流派。

北方皮影包括河北、东北三省、内蒙等地的皮影,其始于金统治时期,是公元 1127 年金兵入侵中原,掳掠包括影戏艺人在内的各类艺人到北方 ( 见宋·徐梦莘《三朝北盟会编》) 之后形成的古中原皮影的分支。我国北方皮影主要使用驴皮雕刻,其工艺要求极严,皮影造型具有夸张、变形、单纯、艳丽、装饰性强、地方味足等显著特征,还广泛受到了民间剪纸、寺观壁画、雕塑及戏剧服饰的影响,形成了一整套程式化的脸谱和装饰图案。

西部皮影包括山西、陕西、甘肃、四川、青海等地的皮影,是由躲避靖康之乱而向西迁徙的宋代中原影戏艺人经历代发展而形成的。西部皮影的影偶以牛皮雕制,皮影形体概括夸张、线条优美,脸谱最显著的特征是无论生、旦、净、丑诸角色均为高额头,俗称“岩颅”。

“岩颅”

西部皮影造型的另一重要特征是有许多大型景片,包括宫殿、府第、花园、仙窟、地狱等,这些精美的景片造型数量很多,使皮影舞台蔚为壮观。

中南部皮影包括中原地区及其以南地区的皮影。北宋灭亡后,中原影戏艺人与其它各类艺人随着迁都到了临安 ( 今浙江杭州一带 ),因此南宋很快形成了影戏发展的高峰。南宋影戏与北宋影戏发展形成了紧密衔接,包括山东、湖北、湖南等地,中原影戏与江南影戏的整体面貌也基本是一致的,后又流传到广东、福建和台湾。其皮影人物造型多为近于写实,而且大都保留着宋代皮影“绘革”的风貌。因此,上述各地的皮影与中原皮影应合属称为“中国中南部皮影”。

三、时代皮影戏造型的发展

民间皮影造型的传承和演变主要靠传统艺人手里掌握的样稿,它是以艺谋生的人们秘不可传的命根子。

流传在民间的皮影样稿,即所谓皮影图谱,多为白描勾勒或烟灰薰样。许多皮影雕刻艺人都承认自己所雕绘的皮影是老一辈人传下来的样子,他们大都只是善于复制,唯有少数聪敏的艺人才能在传统谱样的基础上融入寺观美术、戏剧服饰上的影响,从而形成新的谱式。

所以说,这些“谱”并非是哪一个人独特的发明,而是经历几代人长年积累、创造,并逐渐完善定型的艺术程式。

民间皮影

我国最早的“时代皮影戏”应该是革命先驱李大钊亲手编写的《安重根刺伊藤博文》,由他家乡的皮影戏艺术团在乐亭县城公演。皮影戏《安重根刺伊藤博文》的出现,不仅使当地群众受到了一次生动的爱国主义教育,也为皮影戏时代红色题材的发展开了先河。

其中,抗战时期的冀东皮影造型曾由一些民间雕刻皮影的高手进行了大胆的创造,他们将当时社会上的流行装束根据剧情的需要融入到皮影人物之中,包括女式篦发、烫发、梳辫、盘纂,男式的大分头、礼帽、毡帽、各式军帽都有详尽的刻划。

抗日战争时期的皮影

除了人物时代风貌的特征之外,这些造型还对人物的好坏、善恶也予以了鲜明的体现,例如影戏中的红军、八路军都是忠勇刚正的脸膛,而日寇、汉奸形象多为丑恶凶残的面孔,寄托了民间艺人和观众的爱恨之情。此外,造型中还包括表现军队队列的排子兵、对子马,以及各式家具、车辆、武器等,无论是飞机、大炮,还是步枪、手枪、手榴弹,应有尽有。

抗日战争时期的皮影人物头像

新中国成立以后,皮影艺术受到党和人民政府的高度重视,许多省市不仅出现了众多反映时代内容的新皮影戏,在皮影造型艺术上也大胆革新,紧密配合新剧目的需要,不断创造反映时代生活的新皮影人物、器物造型。

四、皮影造型中的民俗内涵

皮影戏的美术造型受到了民间剪纸、寺观壁画、雕塑及戏剧服饰的广泛影响,形成了一整套程式化的脸谱和装饰图案,在后来的发展过程中,造型也一直没有离开传统的民俗意识。

我国各地民间还广泛流行一种专门为酬神、祭祀、还愿而演出的影戏,叫做“愿影”。谁家有了病、灾,均要拜神许愿,事后请影戏班来唱戏,这种娱神兼娱人的习俗在各地历代皆然。

青海皮影戏

愿影演出内容多为“天官赐福”“天仙送子”“喜荣归”等短小戏出,影窗上出现天官大帝、招财童子、利市仙官、福禄寿三星,或悬挂一些组合人物景片,如五子夺魁、独占鳖头、加官进禄、福如东海、寿比南山的造型。

在陇东地区遇到虫害、鼠害之年,还要演出焚蝗烧鼠的皮影,也会使用专用的彩片造型。

寄寓吉祥自古是人们的精神支柱,吉祥观念是传统文化中的凝聚力,也是世代相传的永恒的完美追求。

应城皮影

各地民间皮影造型在符合剧情要求的基础上,也会用象征性装饰补充戏剧内容,完善人物形象。

例如影人中的关羽以赤红脸膛、五绺长髯、高束扎巾的造型显示出人物威武忠勇的特征;奸凶人物王莽大眼珠、扫帚眉、呲牙咧嘴的造型展示了篡位暴君的形象;道姑以头顶树叶表示她在深山老林修炼;妖怪妲己头顶上的一只狐狸说明了她的原形。

各种形象无不寄托着民间艺人和观众的爱与恨,所谓“寓褒贬,别善恶”,正是民情、民愿在皮影造型上的反映。

我国各地皮影造型非常丰富,从现在保存下来的明清时期的皮影景片里,反映了许多当时的民俗事象,如生活 ( 家具、车具 )、起居 ( 厅堂、茶馆、酒肆 )、服饰( 服装、头饰、发式等 )、社火以及祭祀 ( 祭坛、神位、灵堂 ) 等,都亟待我们去发掘、整理。

而各地影偶造型因地域不同,差异也很大,或粗犷概括,或精雕细琢,无不充分显现着浓郁的地方风格。

承载着我国历史、民俗、民间文学和民间美术等文化价值的皮影戏,作为世界上最早的动画片,对电影的发明和美术片的发展起着先导作用。

总之,当我们面对丰富璀璨的皮影文化遗产时,不能只是关注其艺术形式本身的濒危状况,更重要的是关注皮影文化遗产所蕴含的中华民族特有的精神价值和文化意识。

对皮影的传承保护不只是简单地保护一种民间表演技艺,我们还应该从历史发展的角度去看待皮影戏的生态,去维护、保存相对意义上的文化传统。